Das „Untere Remstal“

Autor: Gerda Döttling

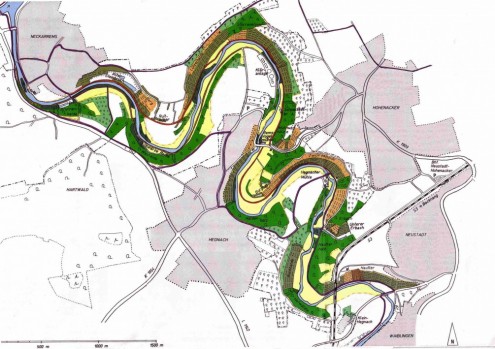

Das Untere Remstal zieht sich unterhalb von Neustadt bis nach Neckarrems in großen Flussschlingen bis zur Mündung in den Neckar. Steile Prallhänge und sanfte, flache Gleithänge bestimmen das Landschaftsbild.

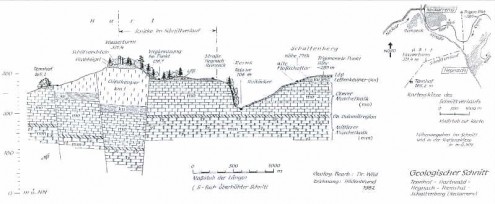

Die Entstehung des tief eingeschnittenen Remstals wurde von Dr. Wild in einem geologischen Profil dokumentiert.Seit der Steinzeit ist das Remstal – zwar nicht kontinuierlich – besiedelt. Dies beweisen mehrere Spuren menschlichen Lebens und Fossilien verschiedener Tierarten. Seit etwa 8000 Jahren sind Ackerbau und Viehzucht nachgewiesen.Die Kelten gaben der Rems ihren Namen. Römer, Alemannen und Franken siedelten auf der fruchtbaren Hochfläche und im Tal.Schon früh wurde die Wasserkraft genutzt. Am ,,Mühlenweg“ liegen die Hegnacher Mühle, die im Besitz der Familie Stietz ist, und die Vogel- oder Remsmühle.Von den vielen Karstquellen, die aus dem Muschelkalk hervortreten, wurde die Mineralquelle von Beinstein gefasst.

Im 19. Jahrhundert diente die Rems sogar als „Gesundbrunnen“ für Dichter, Philosophen und Arzte. Am Remsufer (heutiges Stihl-Gelände unterhalb von Neustadt) trafen sich im 19. Jahrhundert der Adel, Dichter, Philosophen und Arzte, Justinus Kerner, Eduard Mörike, Ludwig Uhland, Nikolaus Lenau und andere zur Badekur.

An den steilen Hängen, sogar in Nordlagen, wurde früher Wein angebaut.Hier blieben von der alten Kulturlandschaft die Terrassen, Steintreppen undTrockenmauern erhalten. Dieses Gebiet ist deshalb ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna. Es ist fast durchgehend als Naturschutzgebiet ausgewiesen.

Danach wurde es zu einem Refugium für viele Vogelarten. Es wurde sogar in die Liste der bedeutesten Vogelschutzgebiete Europas aufgenommen. Auch eine Vielzahl von Kleinsäugern und Insekten kann beobachtet werden. Vielerlei Pflanzen, die z.T. auf der „Roten Liste“ stehen oder andernorts ausgestorben sind, trifft der aufmerksame Spaziergänger und Wanderer hier an. Die Bäume der Streuobstwiesen auf den Hochflächen stehen im Frühjahr in voller Blütenpracht. Aus ihren Früchten wird der „Waiblinger Apfelsaft“ hergestellt. Das alte Backhäusle bei der Brücke an die Vogel- bzw. Remsmühle wurde vom Naturschutzbund der Ortsgruppe Waiblingen als Naturschutzinfostation umgestaltet. Dort werden interessierten Besuchern die geologischen, landschaftsgeschichtlichen und naturkundlichen Besonderheiten des Naturschutzgebietes gezeigt. Ein Faltblatt des „Bunds für Naturschutz“ Stuttgart und Waiblingen mit interessanten Informationen kann dort mitgenommen werden.

2. Geologie

Die Rems entspringt bei Essingen in der Nähe von Aalen. Von dort aus fließt sie insgesamt 81 km in westlicher Richtung durchs Keuperland über Schwäbisch Gmünd und Schorndorf ins Gebiet des Muschelkalks bei Waiblingen. Das „Untere Remstal“ – also die letzten Kilometer – von Neustadt bis nach Neckarrems zieht sich in großen Flussschlingen, den Mäandern – bis zur Mündung in den Neckar. Alte Remsschotter bei Hegnach und Hohenacker in ca. 280 m Höhe weisen auf das frühere Flussbett hin, das also wesentlich höher lag. Dort hat sich die Rems bis zu 80 m tief eingegraben, ein Prozess, der schon vor Jahrmillionen begonnen hatte. Die Rems ist ein natürliches Gewässer, das aufgrund seiner Erosionsdynamik mit Uferabbrüchen und Furten, mit Kies- und Sandablagerungen einem stetigen Wandel unterworfen ist – ganz im Gegensatz zu den heute vielerorts anzutreffenden Bach- und Flusslandschaften mit ihren betonierten, lebensfeindlichen Steilufern. Auf ihrem Weg durch den Ostalb- und Rems-Murr-Kreis nimmt sie ca. 60 Zuflüsse auf. Mehrere Karstquellen treten am Unterlauf der Rems aus den Muschelkalkschichten hervor. Einige davon speisen das „Schwarze Remsle“, das etwa 300 m parallel zur Rems dahinfließt.

3. Besiedlungsgeschichte

Es wurden immer wieder Spuren (Fossilien) aus der Steinzeit gefunden, die auf tierisches und menschliches Leben hinweisen. Am Ufer bei Neckarrems (Jetzt Remseck) wurden Knochen von Wollnashörnern, Höhlenlöwen und Tigern, Geweihe von Riesenhirschen und Rentieren, Stoßzähne von Mammuts u.a. angeschwemmt.

Im Hartwald sind derzeit noch einige Grabhügel aus keltischer Zeit. Am Esslinger Weg und den „Lachenäckern“ wurden zahlreiche Gräber aus der späten Hallstatt- und der frühen Letènezeit mit zahlreichen Grabbeigaben wissenschaftlich ausgewertet.

4. Weinbau

In mühevoller Arbeit legte man Terrassen und Steintreppen an, die an vielen Stellen noch erhalten sind. Noch 1904 beschrieben die Verfasser des ,,Königreich Württemberg“ das

Remstal als eines der „weinbaureichsten Täler Württembergs“. Doch dann beendete die massenhafte Verbreitung der Reblaus aus Amerika den Weinanbau. Die schwierige Bewirtschaftung und der geringe Ertrag machten den Weinanbau außerdem unrentabel.

Die Terrassen verfielen im Laufe der Jahre, verbuschten und verwaldeten und wurden

dadurch zu idealen Biotopen für Fauna und Flora.

5. „Unteres Remstal“ Eines der bedeutendsten Vogelschutzgebiete Europas

Das Naturschutzgebiet „Unteres Remstal“ ist Vogelschutzgebiet nach EU-Vogelschutzrichtlinie von 1979. Es ist gleichzeitig FFH-Gebiet nach der (Flora-Fauna-Habitat) FFH-Richtlinie der EU von 1992. Wichtige Lebensraumtypen des Anhang derFFH-RL sind. feuchte Hochstaudenfluren, Stemmieren-Eichen-Hainbuchenwald,

Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, Schlucht – und Hangmischwälder, Auwälder mit

Esche, Erle, Weide. Einige der mehr als 200 Vogelarten – die Zug- und Strichvögel eingeschlossen, sind hier stellvertretend genannt.

Der farbenprächtige, pfeilschnelle Eisvogel, die Nachtigall, der Pirol, die Wasseramsel, Gebirgs- und Bachstelze, Halsbandschnäpper, verschiedene – z.T. ganz seltene – Spechtarten wie KIein-, Mittel- und Schwarzspecht, Graureiher, Roter und Schwarzer Milan, Sperber, Waldohreule. Stein- und Waldkauz, Turm- und Wanderfalke u.a.

Auch eine Vielzahl! von Fledermäusen, Libellen, Käfern und Schmetterlingen kann

beobachtet werden.

6. Pflanzen

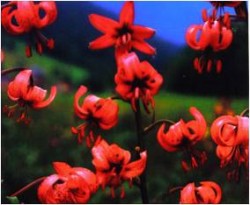

Der aufmerksame Spaziergänger und Wanderer kann seltene Rosenarten, verschiedene

Orchideenarten wie. z.B. Weißes Waldvögelein (Cephalanthera alba), Türkenbund (Lilium martagon) Graslilie (Anthericum) … antreffen. lm Frühling blühen im Hartwald und im Auwald an den Ufern der Rems seltene z.T. geschützte Pflanzen:

– Traubenhyazinthe (Muscari racemosum)

– Blaustern (Scilla bifolia)

– Gelbstern (Gagea lutea)

– Seidelbast (Daphne)

– Einbeere (Paris quadrifolia)

– Aronstab (Arum maculatum)

– Buschwindröschen (Anemone nemorosa)

– Lerchensporn (Corydalis cava)

Manche Wildkäuter und Feldblumenarten waren schon völlig ausgestorben und werden zur Zeit wieder angesiedelt:

– die seltene Kornrade (Agrostemma githago)

– Klatschmohn (Papaver argemone)

– Kornblume (Centaurea cyanus)

– Rittersporn (Delphinium consolida)

– Adonisröschen (Adonis aestivalis)

– u.a.

7. Natur- und Landschaftsschutzgebiet

Das Naturschutzgebiet „Unteres Remstal“ umfasst 158,3 ha. Zusammen mit dem

umgebenden Landschaftsschutzgebiet sind insgesamt 409, 5 ha geschützt. Schutzgründe und -zweck sind lt. Schutzgebietsverordnung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 6.4.1987 u.a. folgende:

– Eine wenig belastete Flusslandschaft und ein landschaftlich reizvolles Tal mit tief

in den Muschelkalk eingeschnittenen Talmäandern.

– Vielfalt der Lebensräume von Tieren und Pflanzen, insbes. schatt- und sonnseitige Laubmischwälder, Waldsukzessionen auf Weinbergterrassen,Auenwald, Ufergehölzsäume, Wiesen, Flächen mit Steppenheidecharakter, Gebüsch- und Saumpflanzen.

– einzigartige Kulturlandschaft mit kulturhistorisch bedeutsamer Hangterrassierung

und Mauerwerk als Zeugen früherer Weinbaukultur.

– eine Landschaft in unmittelbarer Nähe eines Ballungsgebietes für zurückhaltende,schonende und ruhige Naturerholung und Naturbeobachtung.